Ketegangan mencapai puncaknya ketika Qushay bin Kilab—sang pemersatu agung suku Quraisy—telah berpulang ke rahmatullah. Dari yang saya baca dalam berbagai riwayat sirah, periode setelah wafatnya Qushay menjadi ujian sesungguhnya apakah sistem yang telah dia bangun dengan susah payah bisa bertahan atau justru akan runtuh karena ambisi kekuasaan anak cucunya. Yang membuat hati saya tersentuh dari peristiwa ini adalah bagaimana konflik yang hampir menghancurkan persatuan Quraisy justru diselesaikan dengan kebijaksanaan dan diplomasi, menunjukkan bahwa darah keturunan Ibrahim memang mengalir dalam jiwa para leluhur Rasulullah SAW.

Yang saya pahami tentang kondisi Mekkah saat itu, kematian seorang pemimpin besar seringkali menjadi momen paling rawan dalam sejarah suatu bangsa. Apalagi Qushay bukan sekadar pemimpin politik, tetapi juga figur spiritual yang telah menyatukan suku-suku yang berserakan menjadi kekuatan yang solid. Wasiat yang dia tinggalkan kepada Abduddar, meski didasarkan pada kebijaksanaan, ternyata menjadi benih konflik yang akan menguji kematangan politik generasi penerusnya. Dalam konteks budaya Arab yang sangat menghargai kehormatan dan prestise, pertentangan antara hak primogenitur (anak sulung) dengan merit (kemampuan dan prestasi) adalah dilema klasik yang sulit dihindari.

Perpecahan Awal dan Ambisi Bani Abdu Manaf

Sepeninggal Qushay bin Kilab, kepemimpinan atas suku Quraisy dipegang oleh anak-anaknya. Awalnya, mereka menjalankan amanah ayahnya dengan baik, bahkan melakukan pembagian wilayah Mekkah untuk kaum dan mitra-mitra mereka. Yang menarik bagi saya dari periode ini adalah bagaimana mereka bahkan menjual sebagian wilayah, menunjukkan bahwa konsep kepemilikan tanah sudah berkembang dengan baik dalam masyarakat Mekkah saat itu.

Orang-orang Quraisy ikut terlibat dalam pembagian ini dan pada awalnya tidak ada konflik internal yang berarti. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak Abdu Manaf—yaitu Abdu Syams, Hasyim, Al-Muthalib, dan Naufal—mulai merasa tidak puas dengan pembagian kekuasaan yang ada. Mereka melihat bahwa Abduddar, meski sebagai anak sulung, tidak memiliki kemampuan dan prestise yang setara dengan mereka.

Yang membuat saya terkesan adalah bagaimana anak-anak Abdu Manaf tidak langsung memberontak, tetapi mulai membangun argumentasi yang kuat. Mereka bersatu untuk merebut otoritas yang selama ini berada di tangan Abduddar, yakni hak menjaga Ka’bah, komando perang, memberi minum jamaah haji, dan menjamu mereka. Argumentasi mereka sangat logis: mereka lebih terpandang dan lebih mulia di tengah kaum Quraisy.

Dalam pemahaman saya, konflik ini mencerminkan pertarungan antara dua prinsip legitimasi kekuasaan yang berbeda. Di satu sisi, Abduddar memiliki legitimasi berdasarkan wasiat Qushay dan tradisi primogenitur. Di sisi lain, anak-anak Abdu Manaf memiliki legitimasi berdasarkan merit, kemampuan, dan pengakuan masyarakat. Kedua argumentasi ini sama-sama valid dalam konteks budaya Arab, sehingga konflik menjadi tidak terhindarkan.

Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana konflik ini tidak bersifat personal, tetapi institusional. Mereka tidak mempersoalkan pribadi Abduddar, tetapi mempertanyakan sistem yang memberikan posisi strategis kepada seseorang semata-mata karena urutan kelahiran tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Polarisasi dan Pembentukan Koalisi

Efek dari ambisi anak-anak Abdu Manaf adalah terbelahnya suku Quraisy menjadi dua kubu besar. Yang membuat saya kagum adalah bagaimana proses polarisasi ini tidak berlangsung secara acak, tetapi mengikuti pola aliansi politik yang terstruktur. Setiap suku memilih kubu berdasarkan kepentingan dan hubungan historis mereka.

Kelompok yang mendukung anak-anak Abdu Manaf terdiri dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qushay, Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Taim bin Murrah bin Ka’ab, dan Bani Al-Harits bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Mereka mengatakan bahwa Bani Abdu Manaf lebih berhak atas hak-hak tersebut karena kedudukan mereka yang lebih tinggi di tengah kaum Quraisy.

Di sisi lain, kelompok yang mendukung Bani Abduddar terdiri dari Bani Makhzum bin Yaqazhah bin Murrah, Bani Sahm bin Amr bin Hushaish bin Ka’ab, Bani Jumah bin Amr bin Hushaish bin Ka’ab, dan Bani Adi bin Ka’ab. Argumentasi mereka sangat kuat: apa yang diserahkan Qushay bin Kilab kepada Abduddar tidak boleh diambil kembali begitu saja.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana Amir bin Luay dan Muharib bin Fihr memilih untuk tidak memihak kepada kelompok mana pun. Ini menunjukkan kebijaksanaan politik yang luar biasa—mereka memahami bahwa konflik ini pada dasarnya adalah masalah internal keluarga Qushay, dan keterlibatan mereka justru bisa memperkeruh suasana.

Pemimpin koalisi juga menunjukkan kematangan politik yang tinggi. Abdu Syams bin Abdu Manaf memimpin kubu Bani Abdu Manaf karena dia yang tertua, sementara Amir bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Abduddar memimpin kubu Bani Abduddar. Pemilihan pemimpin berdasarkan senioritas menunjukkan bahwa mereka masih menghormati tradisi dan hierarki meski dalam situasi konflik.

Ritual Al-Muthayyibun dan Al-Ahlaf

Yang paling memukau dari konflik ini adalah bagaimana kedua kubu melakukan ritual perjanjian yang sangat simbolis dan bermakna mendalam. Ritual ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berselisih, mereka masih memahami pentingnya legitimasi spiritual dan ikatan yang kuat dalam menghadapi konflik.

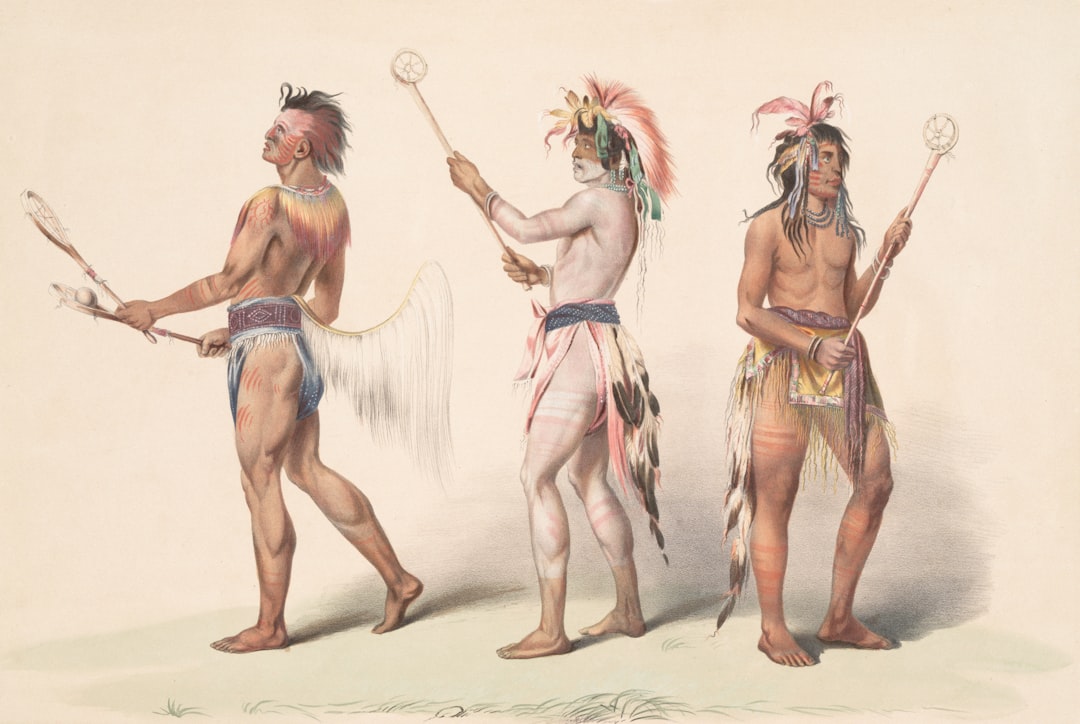

Bani Abdu Manaf dan sekutunya melakukan ritual yang sangat unik. Mereka mengeluarkan cawan yang dipenuhi dengan parfum, yang diberikan oleh sebagian perempuan Bani Abdu Manaf. Kemudian mereka meletakkan cawan tersebut di sisi Ka’bah, dan semua anggota koalisi mencelupkan tangannya ke dalam cawan tersebut sambil saling berjanji dengan mitra-mitra mereka.

Yang sangat menyentuh adalah bagaimana mereka mengusapkan tangan yang telah dicelupkan parfum ke Ka’bah untuk menguatkan perjanjian mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka ingin melibatkan Ka’bah sebagai saksi atas komitmen mereka. Oleh sebab itu, mereka dinamakan “Al-Muthayyibun” (yang menggunakan parfum).

Di sisi lain, Bani Abduddar dan mitra-mitranya juga mengadakan perjanjian yang sama kuatnya di sisi Ka’bah. Mereka berjanji bahwa masing-masing tidak akan menelantarkan yang lain, dan tidak akan menyerahkan sebagian dari mereka kepada pihak lawan. Mereka dinamakan “Al-Ahlaf” (konfederasi atau aliansi).

Yang membuat saya terpukau adalah bagaimana kedua ritual ini mencerminkan karakter masing-masing kubu. Al-Muthayyibun dengan ritual parfumnya menunjukkan kemewahan dan kemampuan ekonomi yang tinggi—mereka adalah kelompok yang lebih makmur dan berpengaruh. Al-Ahlaf dengan penekanan pada loyalitas dan solidaritas menunjukkan bahwa mereka mengandalkan kekuatan persatuan dan komitmen.

Persiapan Perang dan Strategi Militer

Setelah ritual perjanjian selesai, kedua kubu mulai mempersiapkan diri untuk konflik terbuka. Yang mengagumkan dari persiapan ini adalah bagaimana mereka mengorganisir diri dengan sangat sistematis dan strategis. Masing-masing kabilah disiagakan untuk menghadapi lawan yang telah ditentukan, menunjukkan tingkat perencanaan militer yang sophisticated.

Bani Abdu Manaf disiagakan untuk menghadapi Bani Sahm, menunjukkan bahwa konflik utama memang antara dua keluarga inti. Bani Asad disiagakan untuk menghadapi Bani Abduddar, yang merupakan pertarungan antara sekutu kuat melawan pihak yang mereka tantang. Bani Zuhrah disiagakan untuk menghadapi Bani Jumah, Bani Taim untuk menghadapi Bani Makhzum, dan Bani Al-Harits bin Fihr untuk menghadapi Bani Adi bin Ka’ab.

Strategi ini menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud melakukan perang total yang akan menghancurkan seluruh struktur sosial Quraisy. Sebaliknya, mereka merencanakan pertarungan yang terkontrol dimana setiap kabilah memiliki lawan yang sepadan. Slogan mereka adalah: “Masing-masing kabilah membasmi lawan-lawan kabilah yang dihadapinya.”

Yang menarik bagi saya dari strategi ini adalah bagaimana mereka masih mempertahankan prinsip keadilan dalam konflik. Tidak ada kabilah yang didominasi oleh beberapa lawan sekaligus, dan tidak ada yang dibiarkan tanpa perlawanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun emosi dan ambisi politik sedang memuncak, mereka masih memiliki sense of fairness yang tinggi.

Namun yang paling mengesankan adalah bagaimana kedua pasukan yang sudah siap berperang justru menunjukkan kedewasaan politik dengan mencari jalan damai. Ini membuktikan bahwa persiapan perang mereka bukan karena nafsu berperang, tetapi sebagai bargaining position untuk mencapai negosiasi yang menguntungkan.

Kebijaksanaan Perdamaian dan Kompromi Politik

Klimaks peristiwa terjadi ketika kedua pasukan sudah siap untuk berperang. Namun di saat yang kritis ini, tiba-tiba masing-masing pihak berinisiatif mengajak pihak lain berdamai. Yang membuat saya kagum adalah bagaimana inisiatif ini muncul secara simultan dari kedua belah pihak, menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka semua menginginkan solusi yang damai.

Syarat perdamaian yang mereka rumuskan sangat brillian dan menunjukkan kebijaksanaan politik yang luar biasa. Hak pemberian minum dan jamuan jamaah haji diberikan kepada Bani Abdu Manaf, sementara hak penjagaan Ka’bah, komando perang, dan Daar An-Nadwah tetap dilimpahkan kepada Bani Abduddar sebagaimana sebelumnya.

Solusi ini adalah contoh klasik dari win-win solution. Bani Abdu Manaf mendapatkan pengakuan atas kemampuan dan prestise mereka melalui hak-hak yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang besar. Pemberian minum dan jamuan jamaah haji bukan hanya tugas pelayanan, tetapi juga sumber pengaruh politik dan economic power yang signifikan.

Di sisi lain, Bani Abduddar tetap mempertahankan hak-hak yang paling fundamental dan simbolis: penjagaan Ka’bah sebagai pusat spiritual, komando perang sebagai symbol otoritas militer, dan Daar An-Nadwah sebagai pusat pemerintahan. Mereka tidak kehilangan muka atau legitimasi, tetapi juga tidak menghalangi pengakuan terhadap kemampuan saudara-saudara mereka.

Yang paling mengagumkan adalah bagaimana pembagian ini mencerminkan karakter dan kemampuan masing-masing kubu. Bani Abdu Manaf yang lebih terpandang dan kaya memang lebih cocok mengurus aspek ekonomi dan social service. Bani Abduddar yang memiliki legitimasi tradisional lebih tepat mengurus aspek ceremonial dan institutional authority.

Stabilitas Politik hingga Masa Islam

Masing-masing pihak menyepakati poin perdamaian, menerimanya dengan lapang dada, menahan diri dari perang, dan semuanya harus menghormati pihak yang terlibat dalam kesepakatan damai ini. Yang membuat saya terpukau adalah bagaimana kesepakatan ini ternyata sangat stabil dan bertahan lama—mereka tetap dalam kondisi seperti ini hingga datangnya Islam.

Stabilitas politik yang berlangsung puluhan tahun ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang mereka buat bukan sekadar peace treaty sementara, tetapi constitutional arrangement yang benar-benar mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tidak ada lagi gejolak internal yang signifikan dalam suku Quraisy hingga masa Rasulullah SAW.

Yang paling menginspirasi adalah bagaimana konflik yang semula mengancam akan menghancurkan persatuan Quraisy justru berakhir dengan sistem pembagian kekuasaan yang lebih demokratis dan representatif. Setiap kelompok mendapatkan peran sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya, sehingga tidak ada yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai.

Sistem ini juga memberikan checks and balances yang baik. Tidak ada satu kelompok yang menguasai semua aspek kekuasaan, sehingga mencegah terjadinya abuse of power. Bani Abduddar mengurus aspek ceremonial dan militer, sementara Bani Abdu Manaf mengurus aspek ekonomi dan pelayanan sosial. Pembagian ini menciptakan interdependensi yang sehat antar kedua kubu.

Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana sistem ini mempersiapkan struktur kepemimpinan yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya. Beliau tidak menghadapi struktur kekuasaan yang monolitik dan rigid, tetapi sistem yang sudah terbiasa dengan power sharing dan compromise politik.

Validasi Nabi tentang Perdamaian Jahiliah

Yang paling mengagumkan dari seluruh peristiwa ini adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan validasi terhadap kesepakatan damai yang dibuat oleh leluhur-leluhurnya. Beliau bersabda dengan sangat bijaksana:

Hadits ini memiliki makna yang sangat mendalam. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa semua kesepakatan masa jahiliah harus dibatalkan ketika Islam datang. Sebaliknya, beliau mengakui bahwa kesepakatan yang baik dan adil akan diperkuat oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan semua yang sudah baik, tetapi untuk menyempurnakan dan memperkuatnya.

Dalam konteks kesepakatan Al-Muthayyibun dan Al-Ahlaf, validasi Rasulullah ini sangat berarti. Sistem pembagian kekuasaan yang mereka bangun ternyata selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan Islam. Tidak heran jika sistem ini tidak hanya bertahan hingga masa Islam, tetapi bahkan diperkuat olehnya.

Yang membuat saya terharu adalah bagaimana hikmah leluhur Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik ternyata sejalan dengan ajaran yang akan dibawa oleh keturunan mereka kelak. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan karakter-karakter mulia dalam silsilah Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau lahir.

Pelajaran Abadi tentang Resolusi Konflik

Dari perjalanan panjang konflik Al-Muthayyibun vs Al-Ahlaf ini, kita belajar bahwa resolusi konflik yang sejati bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana menciptakan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Konflik yang awalnya mengancam akan menghancurkan persatuan Quraisy justru berakhir dengan sistem yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Kebijaksanaan leluhur Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik internal menunjukkan pentingnya diplomasi, negosiasi, dan compromise dalam kehidupan bernegara. Mereka membuktikan bahwa kekuatan dan ancaman perang memang diperlukan sebagai bargaining position, tetapi tujuan akhirnya tetaplah perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Yang paling universal dari peristiwa ini adalah prinsip bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan zero-sum game. Solusi win-win yang mereka ciptakan membuktikan bahwa dengan kreativitas dan good faith, setiap konflik bisa diselesaikan dengan cara yang menguntungkan semua pihak.

Dalam konteks kehidupan kita hari ini, kisah ini mengajarkan pentingnya power sharing, checks and balances, dan pengakuan terhadap diversity dalam kepemimpinan. Tidak ada satu kelompok yang sempurna dan mampu menguasai semua aspek kehidupan, sehingga collaboration and division of labor menjadi kunci sukses dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Semoga Allah memberikan kita taufik untuk meneladani kebijaksanaan leluhur Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik dengan damai, membangun sistem yang adil dan berkelanjutan, serta selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas ego dan ambisi personal, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu mulia dalam silsilah kenabian ini.